Фото из открытых источников

Миф №1: Антропологами найдено очень мало (крайне фрагментарных) ископаемых находок, на базе которых «дарвинисты строят свои домыслы». Счёт палеоантропологическим находкам идёт на тысячи. Представление о малочисленности находок было актуально в начале прошлого века, но сейчас это - следствие отсутствия знаний.

Миф №2: Бóльшая часть ископаемых доказательств эволюции человека - подделки. Известна всего одна подделка такого рода - эоантроп, «пилтдаунский человек». Мистификация оказалась возможна на заре становления палеоантропологии, когда знания были скудны, а методы исследований ещё только формировались. Развитие науки сделало повторение истории с эоантропом невозможным.

Миф №3: Тот или иной ископаемый предок человека описан по одной-единственной сомнительной находке. В силу особенностей человеческого восприятия запоминается одна - чаще всего самая первая - находка. Но на самом деле многие виды гоминид известны по десяткам и даже сотням окаменелостей.

Миф №4: Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека, - это «просто древние обезьяны» либо «просто древние люди». Разумеется, среди предков современного человека были и древние обезьяны (на ранних стадиях эволюции), и древние люди, сменившие обезьян. Однако существует и ряд промежуточных находок, которых нельзя назвать ни «просто обезьянами», ни «просто людьми», так как они сочетают в своём строении признаки первых и вторых. Таковы австралопитеки и ранние Хомо.

Миф №5: Недостающее звено между обезьяной и человеком не найдено. «Недостающее звено» - термин, предложенный в XIX веке, когда эволюцию человека представляли упрощённо. К настоящему времени найдено множество «недостающих звеньев». На базе этих находок построена подробная цепочка ископаемых форм, связывающих современного человека с древними человекообразными обезьянами.

Миф №6: Если эволюция – реальность, должны быть миллионы скелетов предков человека. После смерти тело, как правило, полностью разлагается (включая кости). Останки древних животных, которые находят палеонтологи, - редкая удача; такое возможно лишь благодаря особым условиям захоронения.

Миф №7: Методы датирования не поддаются проверке. «Все эти миллионы лет - с потолка. За последние полвека введено в практику множество методов датирования. Перекрёстная проверка одних методов другими позволяет убедиться, что полученный возраст - реальность, а не фикция. В ряде случаев только благодаря методам датирования удалось распознать археологические мистификации.

Миф №8: Предки человека жили одновременно, а не происходили одни от других. Периоды существования вида-предка и вида-потомка частично перекрываются. В эволюции такая картина - обычное дело. Однако это не мешает проследить чёткую эволюционную последовательность от первых гоминид до Хомо сапиенс.

Миф №9: Люди жили одновременно с динозаврами! Все накопленные наукой факты говорят о том, что между первым человеком и последними динозаврами - более 60 миллионов лет. Однако образ динозавров, преследующих людей (или покоряемых людьми) широко растиражирован в произведениях массовой культуры.

Миф №10: Резкое ускорение технического прогресса за последние несколько тысяч лет выглядит неправдоподобным. Темпы прогресса не обязаны быть постоянными. Это особенно очевидно, когда мы сопоставляем технические возможности человека западного мира с бытом некоторых традиционных народов, чей жизненный уклад не менялся тысячелетиями (а некоторые, судя по всему, даже откатывались назад, утрачивая часть своей культуры).

Миф №11: Тот или иной вид древних людей существовал долго, не изменяясь. Эволюция может замедляться и ускоряться, но не прекращается совсем. Границы между хронологическими видами - результат договорённости между учёными, они проведены людьми для удобства, а не заданы природой.

Миф №12: Главная идея Чарльза Дарвина - что «человек произошёл от обезьяны». Эта идея была высказана до Дарвина другими мыслителями. Главная заслуга Дарвина - в формулировании базовых механизмов эволюции всех живых существ.

Миф №13: Чарльз Дарвин нигде не утверждал, что «человек произошёл от обезьяны»! В книге «Происхождение человека и половой отбор» Дарвин прямо пишет о наших обезьяньих предках.

Миф №14: Чарльз Дарвин в конце жизни «отрёкся от своей теории». Единственное «доказательство» этого утверждения - рассказ проповедницы Хоуп, опубликованный через 33 года после смерти Дарвина. Судя по всему, история «отречения Дарвина» не основана на реальных событиях.

Миф №15: Большинство учёных во всем мире «давно опровергли теорию происхождения человека от обезьяны». Пусть автор этого утверждения предъявит хотя бы одну статью в авторитетном научном журнале за последние несколько десятилетий, где бы утверждалось подобное. Нам такой найти не удалось.

Миф №16: Австралопитеки - обыкновенные обезьяны. Австралопитеки не были похожи на современных человекообразных обезьян. Судя по строению таза, ног, позвоночника и черепа, они были прямоходящими. Изучение среды обитания и рациона австралопитеков показало, что эти существа - обитатели саванны, а не лесов.

Миф №17: От кого произошли обезьяны - неизвестно… Эволюция приматов хорошо изучена. Предок всех приматов - пургатóриус - жил на рубеже мелового и палеогенового периодов. Через 10 миллионов лет появляется древнейшая обезьяна - архицéбус, от которой происходят все современные обезьяны - долгопяты, широконосые и узконосые. К последним относится и человек.

Миф №18: Современный человек возник из ниоткуда. Между ним и ископаемыми гоминидами «слишком большой разрыв». В Африке есть множество находок древних людей в интервале от 300 000 до 50 000 лет назад, которые выстраиваются в практически непрерывный ряд: от древних Хомо эрéктус (Человек прямоходящий) к современному человеку.

Миф №19: Кроманьонцы истребили неандертальцев, просто съели их. Причина вымирания неандертальцев неясна. Нет никаких свидетельств того, что между неандертальцами и кроманьонцами происходили враждебные столкновения.

Миф №20: Снежный человек - это неандерталец, который до сих пор скрывается где-то в лесах. Судя по описаниям и по отсутствию какой-либо «культурной жизни», на неандертальца йети (бигфут, сасквоч) совсем не похож. Убедительных доказательств реальности снежного человека до сих пор нет. Этот крупный примат, столь осторожный, что его не могут поймать в течение многих десятилетий, - скорее всего, плод человеческой фантазии.

Миф №21: Реконструкции внешнего вида предков человека основаны исключительно на «больной фантазии учёных». Техники восстановления внешности по черепу разработаны на основе огромной статистики, их корректность подтверждена многократными «слепыми» экспериментами. Методы антропологической реконструкции нашли применение не только в палеоантропологии, но и во вполне прикладных областях, таких, как криминалистика, а также, например, в пластической хирургии.

Миф №22: Реконструкции древних гоминид очень похожи на некоторых современных людей. Разумеется, они похожи, ведь мы родня. Но сходство индивидуальных черт не стоит преувеличивать. Сравнение «на глаз» - ненадёжно; точные же измерения говорят о том, что ископаемые гоминиды по ряду особенностей существенно отличаются от современного человека.

Миф №23: Из груды разрозненных костей можно собрать что угодно – хоть человека, хоть обезьяну… Скелеты из найденных костей антропологи собирают не как попало, а в соответствии с накопленными наукой обширными знаниями о строении позвоночных. Эти знания доступны любому неленивому желающему, умеющему читать. В сложных, спорных случаях оценка открытию даётся всем научным сообществом; порой окончательное решение выносится в результате многолетних дискуссий между лучшими специалистами планеты. Это надёжная защита от ошибок и мистификаций.

Миф №24: Теория о происхождении человека от обезьяны основана лишь на их внешнем сходстве. Наукой накоплены многочисленные факты, которые невозможно объяснить иначе как нашим происхождением от древних обезьян. Эти факты отнюдь не сводятся к внешнему сходству, а касаются нашей анатомии, генетики, поведения, особенностей внутриутробного развития и т. д.

Миф №25: Археологи пытаются выдать за орудия обычные камни. Древнейшие орудия действительно с трудом отличимы от камней, расколовшихся естественным путем. Однако за десятилетия споров и экспериментов археологи выявили ряд обязательных признаков, отличающих рукотворное орудие от «игры природы».

Миф №26: Поскольку никто из людей не видел, что происходило миллионы лет назад, изучать столь далёкое прошлое невозможно. Научные методы позволяют изучать явления, недоступные непосредственному наблюдению. Таковы удалённые от нас астрономические объекты; недра Земли; явления микро- и наномира, а также события прошлого (исторического и геологического).

Миф №27: Если бы человек действительно эволюционировал, мы бы наблюдали этот процесс постоянно! Эволюция - медленный процесс, который проявляется за тысячи поколений. Тем не менее мы можем убедиться в том, что эволюция продолжается, по некоторым особенностям нашей анатомии, которые объяснимы только в рамках эволюционной модели.

Миф №28: Человек - венец творения, он совершенен! А значит, не мог возникнуть в результате слепой эволюции. По многим параметрам человек уступает другим живым существам. Кроме того, в строении нашего тела много нецелесообразного - что логично, если учесть, что наше тело возникло не в готовом виде, а сформировалось эволюционным путём. Человек уникален тем, что научился с помощью гибкого интеллекта компенсировать своё биологическое несовершенство.

Миф №29: Человек произошёл не от обезьяны; у человека и обезьяны был общий предок! Общий предок человека и современных человекообразных обезьян тоже был обезьяной, только не современной, а ископаемой.

Миф №30: Человеку незачем мигрировать на север, в холод, из жаркой Африки! Существует масса причин, по которым миграции могут происходить в любых направлениях, в том числе на север. Факты говорят о том, что с человеком произошло именно так: постепенно, в течение тысяч лет, люди осваивали всё более северные широты.

Миф №31: При браках между далёкими расами не получается потомства! Поэтому расы - это разные виды! Любые человеческие расы прекрасно смешиваются друг с другом. От смешения рас возникли целые народы, и в некоторых странах метисы составляют большинство населения. Для возникновения репродуктивных барьеров расам не хватило нескольких миллионов лет изоляции друг от друга.

Миф №32: Негры (или австралийцы, тасманийцы, папуасы и т. п.) - это примитивные народы, которые ближе, чем мы, европейцы, стоят к обезьяне. Все расы имеют эволюционную историю одинаковой длины. Конечно, представители разных рас отличаются друг от друга. Однако, при внимательном рассмотрении, оказывается, что во всех современных людях «животные» признаки присутствуют в равной мере.

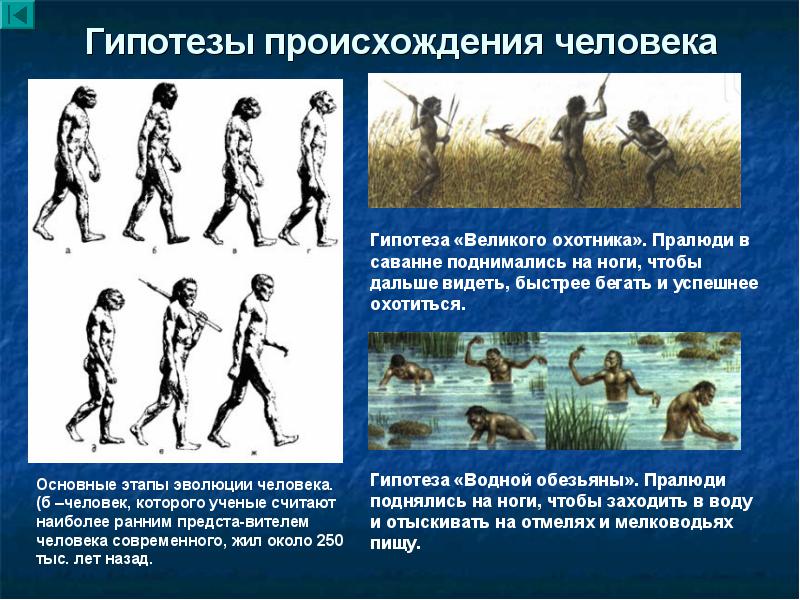

Миф №33: Мы не могли произойти от обезьяны, так как обезьяне незачем ходить на двух ногах! Ей и так на дереве хорошо! Мы знаем, что несколько миллионов лет назад, в связи с сокращением площади лесов в Африке, наши древесные предки были вынуждены приспособиться к жизни на открытых пространствах. Примерно в это время они перешли к прямохождению. Можно дискутировать о причинах, но сам этот процесс подробно задокументирован палеонтологами и палеоклиматологами.

Миф №34: У человека 46 хромосом, а у обезьяны - 48! Как же из обезьяны мог получиться человек? Вторая хромосома человека сходна с 12-й и 13-й хромосомами шимпанзе, если соединить их вместе. Видимо, у нашего предка две хромосомы слились в одну. Так из 48 (24+24) и получилось 23+23 = 46 хромосом. Слияние хромосом иногда происходит и у некоторых современных животных.

Миф №35: Если бы у обезьян родился мутант (прямоходящая обезьяна), они бы сразу убили его… Значит, эволюция невозможна! 1. Эволюция идёт маленькими шагами. Эволюционные изменения становятся заметными через множество поколений. 2. Обезьяны вовсе не обязаны убивать «не таких, как все» детёнышей… 3. Переход к прямохождению занял у наших предков более пяти миллионов лет.

Миф №36: Древние люди ходили замотанные в шкуры и с дубиной в руке. «Дикий человек» - продукт не научных изысканий, а фольклора и массовой культуры. Традиция вооружать наших предков дубинами и заворачивать в шкуры, похоже, имеет многовековую историю.

Миф №37: Древние люди жили в пещерах. В древности пещеры могли использоваться: для погребений, для занятий искусством и ритуалов, в качестве жилищ. Но они не были единственным или основным местом, где селились люди. Частота археологических находок в пещерах - следствие того, что кости и орудия там лучше сохраняются. В ряде случаев находки костей гоминид в пещерах - результат деятельности хищников, стаскивавших в пещеру свою добычу.

Миф №38: Древние люди жили в северных широтах, в арктическом холоде, на границе с ледником. Человек возник в Африке, там же сформировался и наш вид - Хомо сапиенс. Только на поздних этапах эволюции люди освоили север Евразии. Первыми сюда пришли неандертальцы, но и они не доходили до ледника.

Миф №39: Древние люди были очень волосатыми. В отличие от костей, волосы в ископаемом виде не сохраняются на тысячелетия, поэтому о степени волосатости наших предков можно только гадать. Однако очень вероятно, что волосяной покров исчез уже на ранних стадиях эволюции человека.

Миф №40: У древних людей руки были до колен, ноги короткие и кривые, и ходили они сгорбившись. Такой образ возник в начале прошлого века на основании ранних представлений об этапах эволюции человека. Формированию стереотипа способствовало исследование скелета неандертальского старика: возрастные изменения учёные неверно трактовали как присущие всему виду. Сейчас мы знаем, что почти современные пропорции и строение тела (кроме черепа) сложились у древних людей уже 1,5 миллиона лет назад.

Миф №41: Древние люди были очень агрессивны и постоянно воевали друг с другом. Доказательств особой агрессивности древних людей нет. Находок со следами насилия вплоть до конца верхнего палеолита крайне мало. Если исходить из имеющихся данных, вероятно, насилия становилось больше по мере приближения к современности.

Миф №42: У древних людей царил матриархат, который затем сменился властью мужчин. Предположение о «стадии матриархата» как ранней, исходной форме общественного устройства, было высказано в XIX веке на основании ограниченных данных. В XX веке, когда накопилось достаточно этнографических сведений, стало понятно, что матриархальные общества - редкое явление, которое вряд ли когда-либо было распространено в группах охотников-собирателей.

Миф №43: В древности люди часто становились жертвами хищников. Австралопитеки и самые первые представители человеческого рода действительно попадали хищникам в зубы. А затем древние люди сами стали величайшими хищниками на планете, истребителями пещерных медведей и львов.

Миф №44: В древности люди были огромного роста, великанами. Науке неизвестны ни находки останков гигантских людей, ни какие-либо косвенные свидетельства их существования в прошлом. Судя по данным палеоантропологов, в процессе эволюции рост наших предков не уменьшался, а увеличивался.

Миф №45: Человек произошёл от водных (полуводных) предков! Только этим можно объяснить его удивительные особенности! «Странные» особенности человека - гладкую кожу, направленные вниз ноздри и т. п. - вполне можно объяснить в рамках традиционной модели, не прибегая к гипотезе о водной эволюционной стадии. Фактических доказательств существования «водных обезьян» нет. Наши предки действительно обитали вблизи водоёмов, но не в самих водоёмах.

Миф №46: В древности люди жили в гармонии с природой, были здоровыми и сильными, а потом человек всё испортил и стал больным, слабым и аморальным… Всё, что известно науке о древних людях, свидетельствует о жизни тяжёлой и полной опасностей. Это были действительно сильные, по крайней мере очень выносливые люди. Мы знаем, что они заботились о своих близких, и это говорит об определённой доброте. Но «золотой век» в прошлом искать бессмысленно. Короткая жизнь, высокая детская смертность, колоссальные физические нагрузки с самого юного возраста - вот дань, которую нашим предкам приходилось платить за сомнительную «гармонию с природой».

Миф №47: Древние люди были вегетарианцами. Большинство приматов всеядны. Появление рода Хомо связано с увеличением количества мяса в рационе наших предков. Древние люди сотни тысяч лет вели образ жизни охотников-собирателей, питаясь и мясом, и растениями.

Миф №48: Древние люди были падальщиками. Первые представители рода Хомо, вероятно, могли подбирать объедки за хищниками. Однако, помимо этого, они активно охотились. А у их потомков (в том числе неандертальцев) охота становится основной стратегией.

Миф №49: Древние люди были каннибалами. Бесспорных свидетельств каннибализма среди доисторических людей известно крайне мало. Изредка нечто подобное могло происходить, но вряд ли было распространённой практикой.

1АНТРОПОГЕНЕЗ

Антропология………………………………………………………...3

Классификация приматов…………………………………………5

Полуобезьяны и обезьяны………………………………………..7

Происхождение человека…………………………………………14

Ископаемые предки человека……………………………………17

Австралопитеки………………………………………………………21

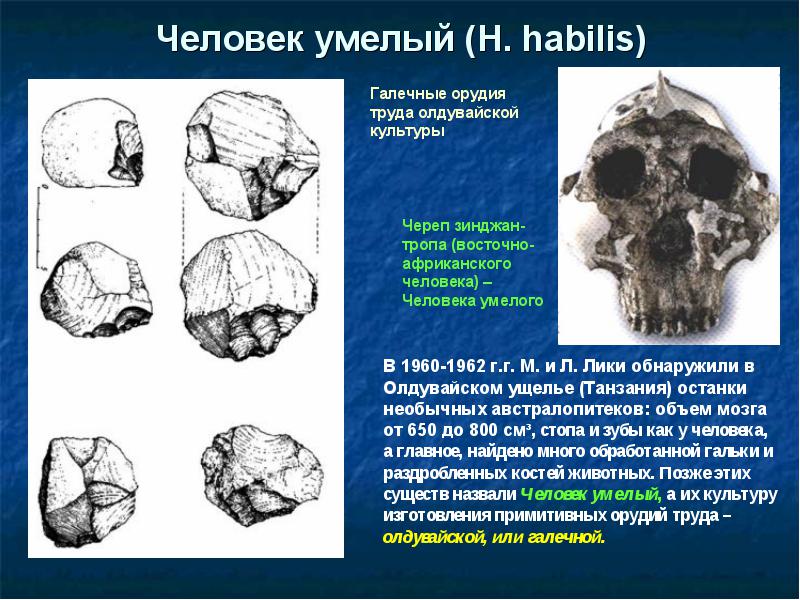

Человек умелый……………………………………………………...23

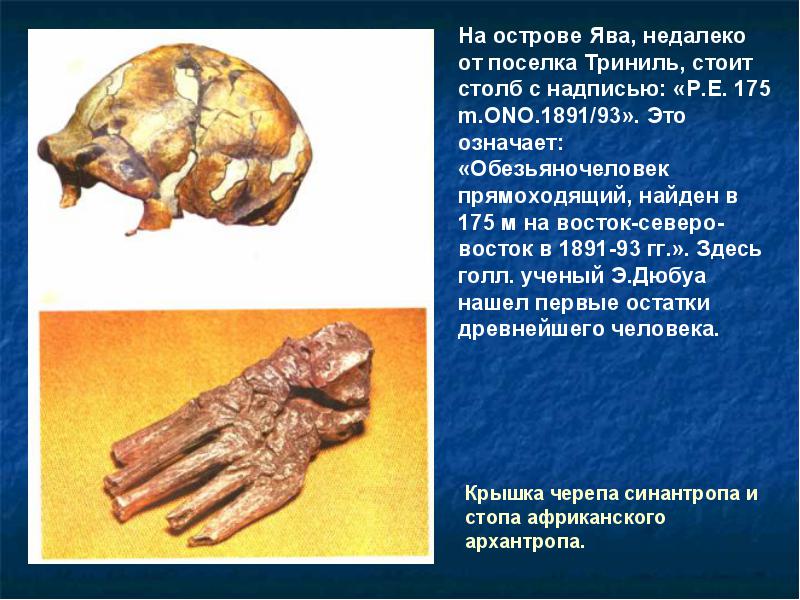

Архантропы……………………………………………………………25

Неандертальцы……………………………………………………….34

Неоантропы……………………………………………………………41

Доказательства животного происхождения человека……..57

Отличие человека от животных………………………………….61

Механизм антропогенеза……………………….………………….65

Расы …………………………………………………………………….67

Механизм расогенеза……………………………………………….78

Современные первобытные люди……………………………...80

Контрольный тест……………………………………………………83

Антропология

Термин антропология ввел еще Аристотель, применительно к науке о человеке. Антропология – это фактически комплекс наук о человеке , как биологических, так и общественных.

Новое направление эта наука получила благодаря Ч. Дарвину, который доказал животное происхождение человека (от древнейших человекообразных обезьян). В отличии от животных человек является «общественным существом» и основным условием развития его является труд и общество.

Антропология использует методы сопредельных наук, изучает как мертвые останки древних людей, так и живых людей разных этнических, социальных, возрастных и половых групп.

Методы антропологии так же широко используются в жизни людей, так антропометрия (количественное определение различных особенностей тела) используется для оценки физического развития различных групп учащихся, призывников, а соматоскопия (описание признаков) используется в криминалистике для идентификации личности.

Комплекс современных наук, изучающих человека

Подсемейство Собственно люди

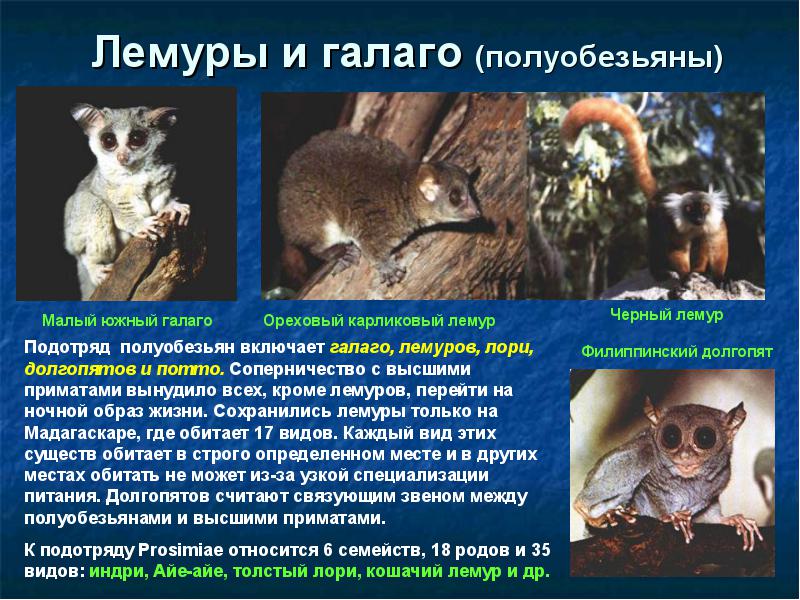

Лемуры и галаго (полуобезьяны)

ОБЕЗЬЯНЫ СТАРОГО СВЕТА

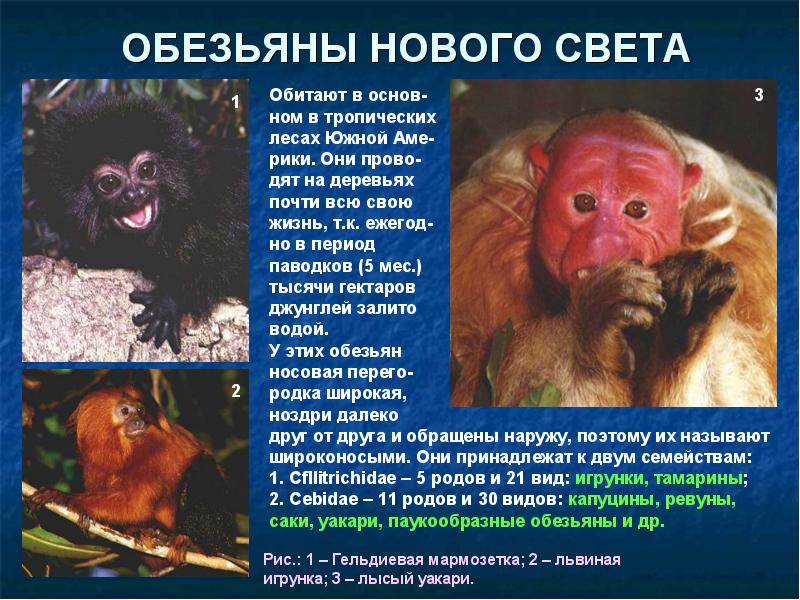

ОБЕЗЬЯНЫ НОВОГО СВЕТА

ШИМПАНЗЕ

Шимпанзе – наши ближайшие родст-венники, т.е. у нас с ними общие предки. Они отличаются редким для зверей умением пользоваться орудия-ми труда, сообразительностью и способностью к творческой деятельности.

Вытянутое лицо лишено волосяного покрова, светлое.

Обитают в тропических лесах Западной и Центр. Африки. Живут крупными сообществами (до 100 и более особей) со строгой иерархией.

Питаются фруктами, семенами, сочными листьями, цветками , личинками насекомых и охотятся (груп-пой) на детенышей свиней, антилоп и других обезьян..

Размножаются круглый год. Половая зрелость наступает к 7 годам, но спариваться начинают с 13 лет. Детеныши живут с матерью до 7 лет.

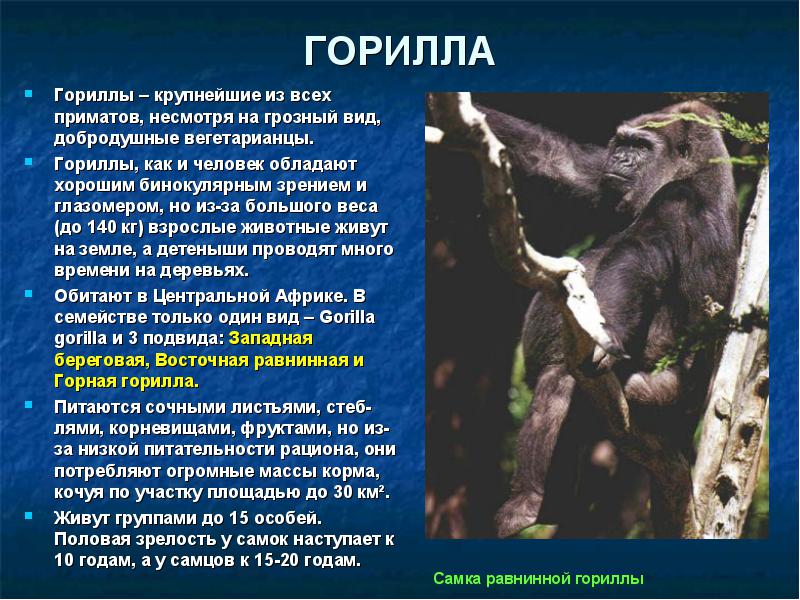

ГОРИЛЛА

Гориллы – крупнейшие из всех приматов, несмотря на грозный вид, добродушные вегетарианцы.

Гориллы, как и человек обладают хорошим бинокулярным зрением и глазомером, но из-за большого веса (до 140 кг) взрослые животные живут на земле, а детеныши проводят много времени на деревьях.

Обитают в Центральной Африке. В семействе только один вид – Gorilla gorilla и 3 подвида: Западная береговая, Восточная равнинная и Горная горилла.

Питаются сочными листьями, стеб-лями, корневищами, фруктами, но из-за низкой питательности рациона, они потребляют огромные массы корма, кочуя по участку площадью до 30 км².

Живут группами до 15 особей. Половая зрелость у самок наступает к 10 годам, а у самцов к 15-20 годам.

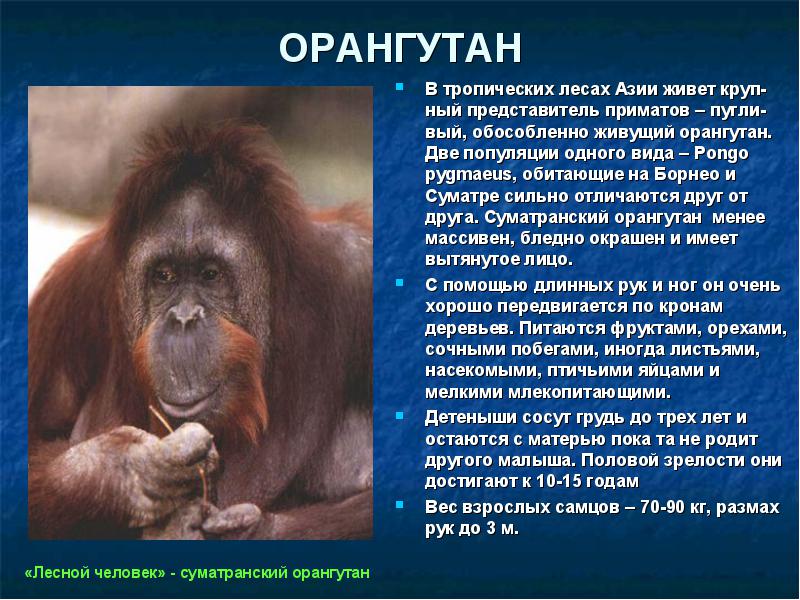

ОРАНГУТАН

В тропических лесах Азии живет круп-ный представитель приматов – пугли-вый, обособленно живущий орангутан. Две популяции одного вида – Pongo pygmaeus, обитающие на Борнео и Суматре сильно отличаются друг от друга. Суматранский орангутан менее массивен, бледно окрашен и имеет вытянутое лицо.

С помощью длинных рук и ног он очень хорошо передвигается по кронам деревьев. Питаются фруктами, орехами, сочными побегами , иногда листьями, насекомыми, птичьими яйцами и мелкими млекопитающими.

Детеныши сосут грудь до трех лет и остаются с матерью пока та не родит другого малыша. Половой зрелости они достигают к 10-15 годам

Вес взрослых самцов – 70-90 кг, размах рук до 3 м.

ГИББОНЫ

Гиббоны с помощью своих длин-ных рук передвигаются по вет-вям с потрясающей скоростью («летающие обезьяны»).

Питаются фруктами, насекомы-ми, пауками, реже листьями.

Размножаются каждые 3 года. Половозрелость наступает в 6 лет.

Главная особенность гиббонов – ежедневное «пение дуэтом».

Эволюционное древо гоминидов – надсемейства приматов, включающих 3 семейства: гиббоновых, или малых человекообразных обезьян; понгид, или крупных человекообразных обезьян, и людей.

Проконсул, живший 18 млн. лет назад, является последним общим предком всех понгид и человека, т.к. имеет некоторые черты сходства.

Проконсул – ископаемая обезьяна

Находки, сделанные в 1948, 1951 и 1981 гг. позволили достаточно точно реконструировать этого древнейшего примата. Он имел мозг объемом 160-180 см² и в строении черепа и конечностей напоминал современных понгид.

Жил проконсул около 18 млн. лет назад.

Ископаемые предки человека

Дриопитек

Родословное древо человека

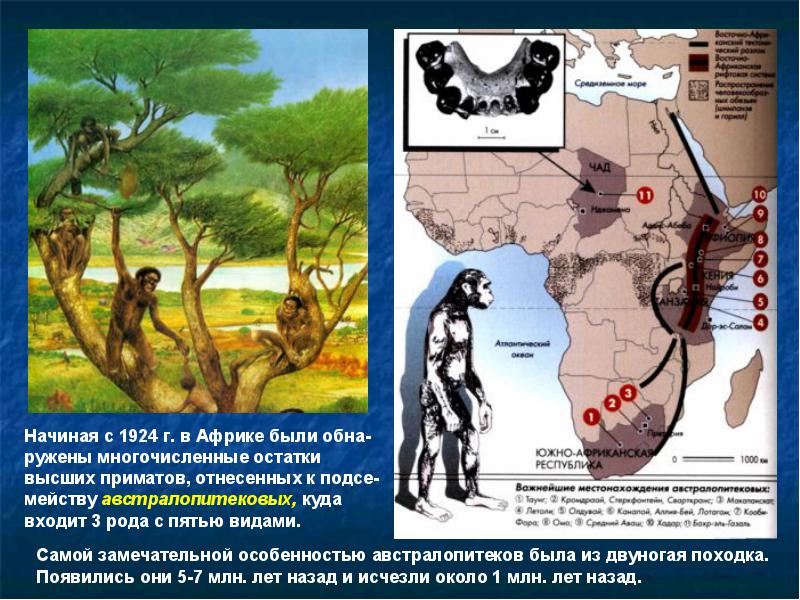

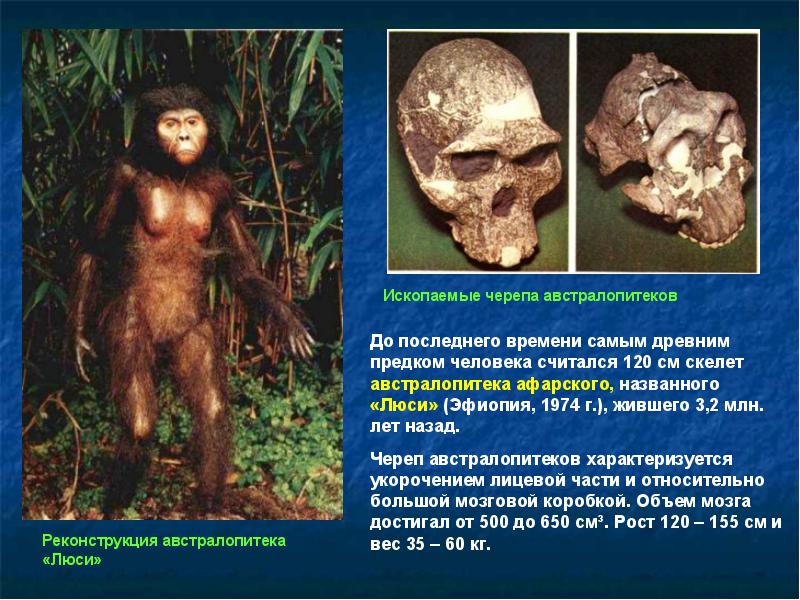

Австралопитеки

В 2002 г. в пустыне Джураб (Чад) найден череп («Туман» - надежда на жизнь) чело-векообразного существа, возраст которого 6-7 млн. лет. Он сочетает в себе черты обезьяны (затылок) и человека (лицо). Это открытие века , т.к. найдена самая ранняя форма гоминид

Человек умелый (H. habilis)

Гипотезы происхождения человека

Архантропы (H. erectus)

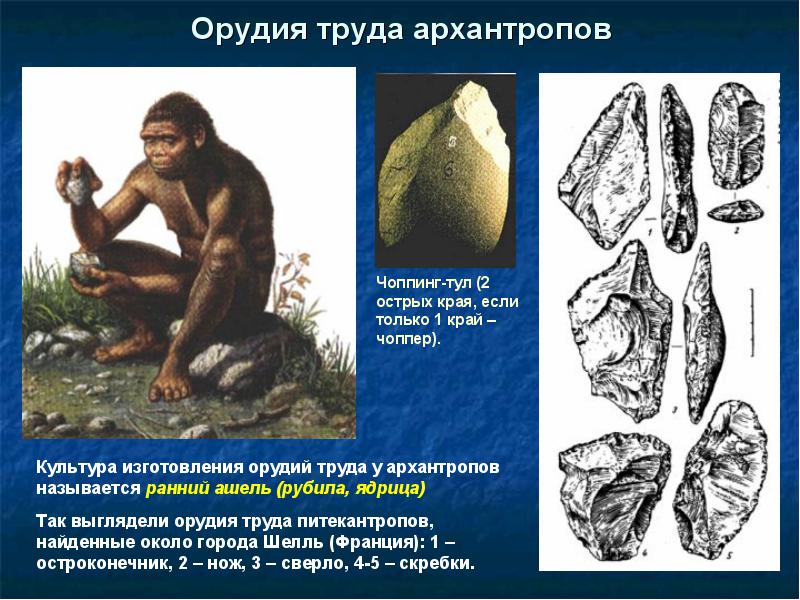

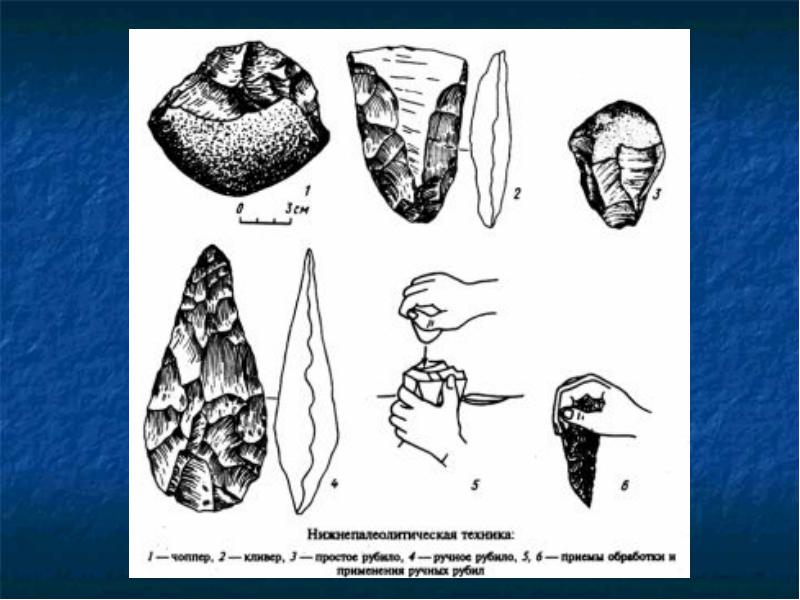

Орудия труда архантропов

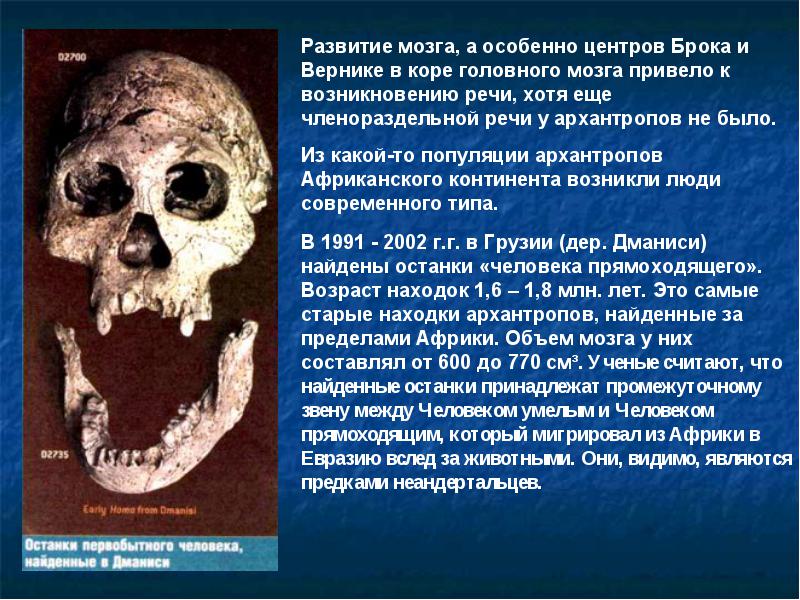

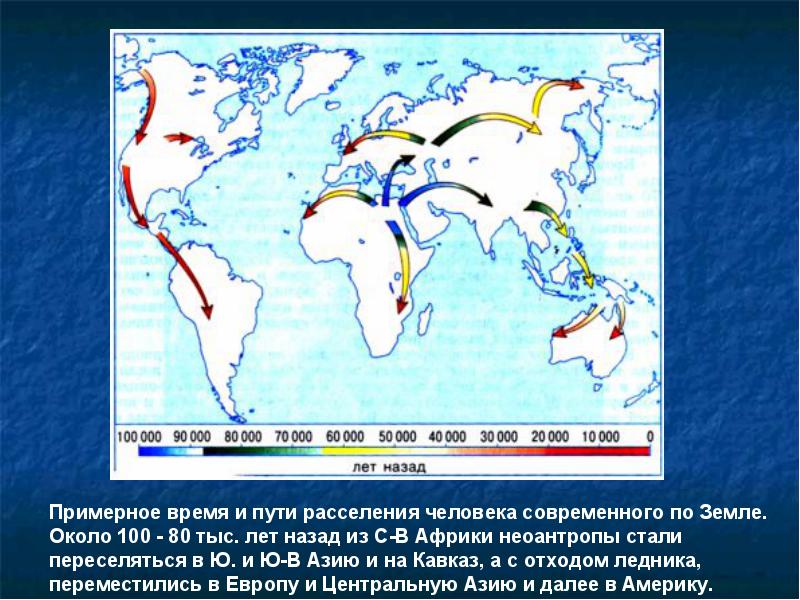

Вероятный путь расселения человека прямоходящего. 1,5-1,8 млн. лет назад он из Африки переселился на Кавказ, а затем отдельные группы мигрировали в Европу и Ю–В Азию.

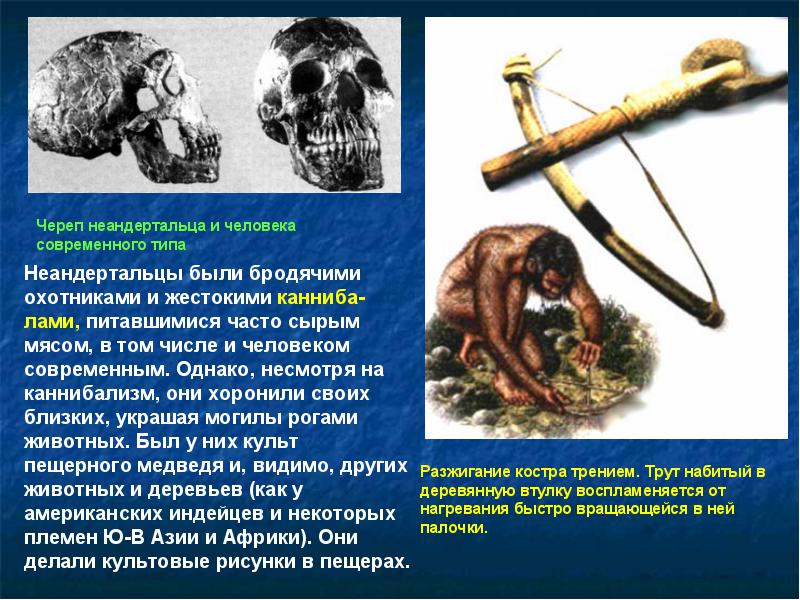

Палеоантропы, или неандертальцы

Неандерталец

Генетические исследования ДНК в найденных костных останках неандертальцев, живших 30 тыс. лет назад показали, что они не являются предками современного человека, а были тупиковой ветвью в развитии гоминид.

Ранние палеоантропы выглядят очень «современно», а поздние более звероподобно, как архантропы.

Как считают английские исследователи генетически рыжий цвет волос, видимо, был унаследован человеком от неандертальцев (ген старше, чем человек современный) при смешанных браках этих двух подвидов примерно 28-35 тыс. лет назад.

В 2004 г. был обнаружены останки 6-7- летнего мальчика, жившего 30 тыс. лет назад, ДНК которого содержит гены неандертальца и человека современного, что подтвер-ждает гипотезу о частичном растворении неандертальцев среди неоантропов.

Неоантропы

небольшой надбровный валик

Неоантропы были высокого роста (170-180 см) с крупными грубыми чертами (сходны с жителями Кавказа и Балкан). Объем мозга – 1200 – 1400 см³. Череп имел высокий лоб, небольшой надбровный валик , легкую нижнюю челюсть с четко выраженным подбородочным выступом, что свидетельствует о развитой членораздельной речи.

Жили они в пещерах или строили жилища. Украшали себя ожерельями, браслетами, кольцами. Характерной особенностью стала наскальная живопись (Капова пещера на Ю. Урале). У них биологические факторы в эволюции утратили свое значение и эволюция приобрела социальный характер.

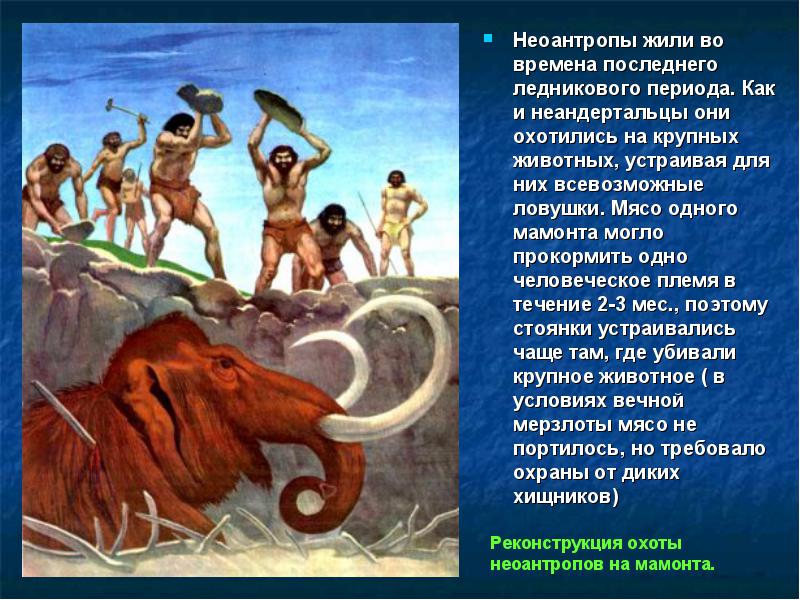

Неоантропы жили во времена последнего ледникового периода. Как и неандертальцы они охотились на крупных животных, устраивая для них всевозможные ловушки. Мясо одного мамонта могло прокормить одно человеческое племя в течение 2-3 мес., поэтому стоянки устраивались чаще там, где убивали крупное животное (в условиях вечной мерзлоты мясо не портилось, но требовало охраны от диких хищников)

Происхождение человека современного – самая загадочная «глава» антропологии.

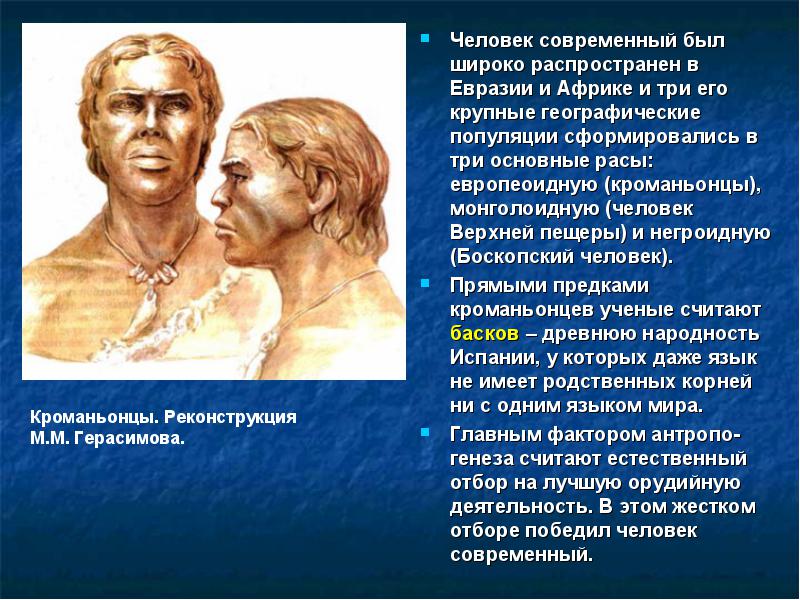

Человек современный был широко распространен в Евразии и Африке и три его крупные географические популяции сформировались в три основные расы: европеоидную (кроманьонцы), монголоидную (человек Верхней пещеры) и негроидную (Боскопский человек).

Прямыми предками кроманьонцев ученые считают басков – древнюю народность Испании, у которых даже язык не имеет родственных корней ни с одним языком мира.

Главным фактором антропо-генеза считают естественный отбор на лучшую орудийную деятельность. В этом жестком отборе победил человек современный.

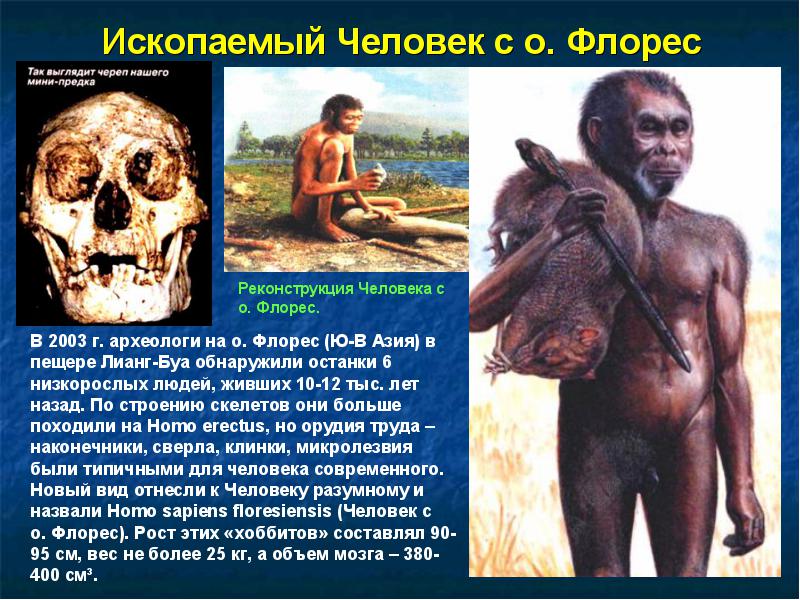

Ископаемый Человек с о. Флорес

Загадочные находки

На Востоке о. Ява в 1974 г. было обнаружено 2 мумии высохших человечков мужского пола, рост которых не превышал 25 см. У одного была небольшая седая борода. По предварительным данным умерли они около 3 – 4 тыс. лет назад.

Видимо, существующие у разных народов легенды о «гномах» имеют под собой реальную почву.

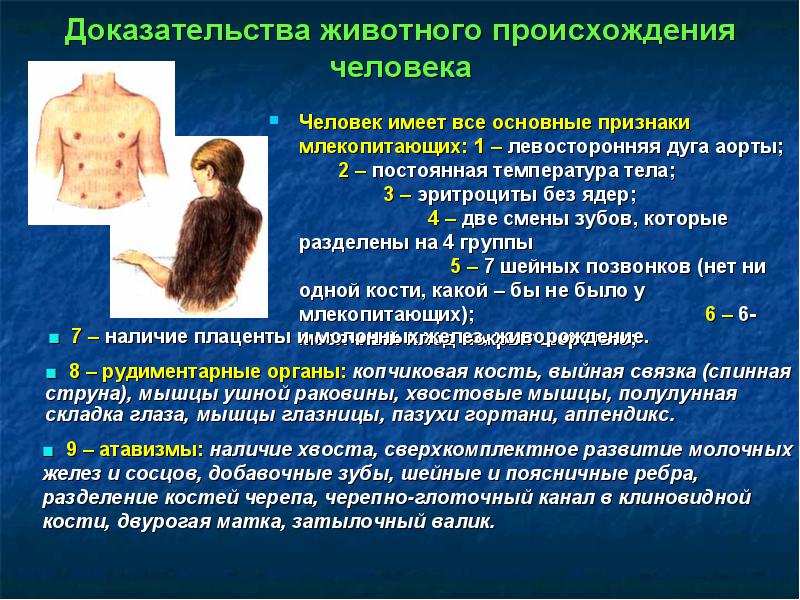

Доказательства животного происхождения человека

Человек имеет все основные признаки млекопитающих: 1 – левосторонняя дуга аорты; 2 – постоянная температура тела; 3 – эритроциты без ядер ; 4 – две смены зубов, которые разделены на 4 группы 5 – 7 шейных позвонков (нет ни одной кости, какой – бы не было у млекопитающих); 6 – 6-месячный плод покрыт шерстью;

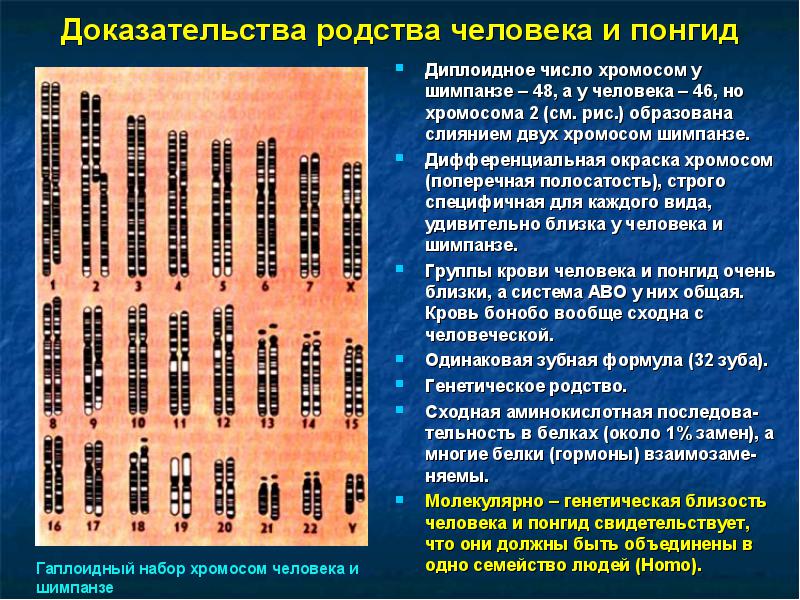

Доказательства родства человека и понгид

Диплоидное число хромосом у шимпанзе – 48, а у человека – 46, но хромосома 2 (см. рис.) образована слиянием двух хромосом шимпанзе.

Дифференциальная окраска хромосом (поперечная полосатость), строго специфичная для каждого вида, удивительно близка у человека и шимпанзе.

Группы крови человека и понгид очень близки, а система АВО у них общая. Кровь бонобо вообще сходна с человеческой.

Одинаковая зубная формула (32 зуба).

Генетическое родство.

Сходная аминокислотная последова-тельность в белках (около 1% замен), а многие белки (гормоны) взаимозаме-няемы.

Молекулярно – генетическая близость человека и понгид свидетельствует, что они должны быть объединены в одно семейство людей (Homo).

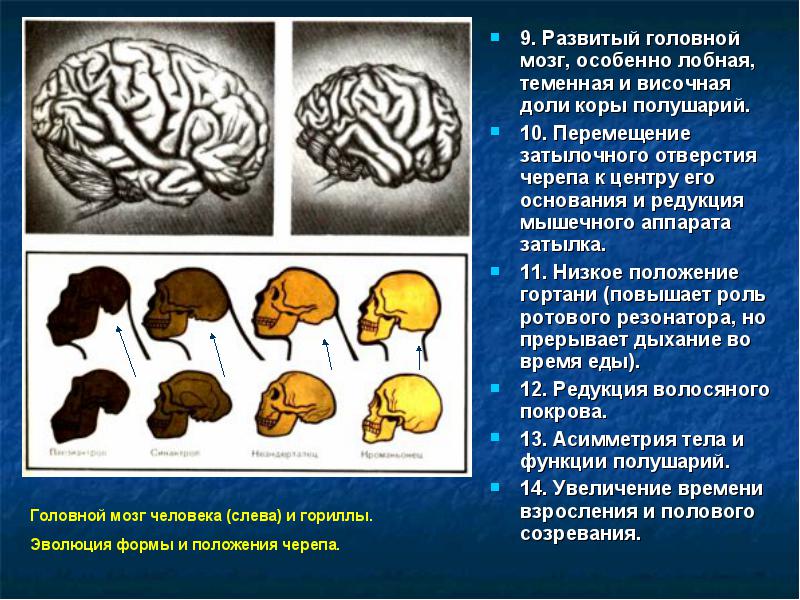

Признаки, характерные только для человека

9. Развитый головной мозг, особенно лобная, теменная и височная доли коры полушарий.

10. Перемещение затылочного отверстия черепа к центру его основания и редукция мышечного аппарата затылка.

11. Низкое положение гортани (повышает роль ротового резонатора, но прерывает дыхание во время еды).

12. Редукция волосяного покрова.

13. Асимметрия тела и функции полушарий.

14. Увеличение времени взросления и полового созревания.

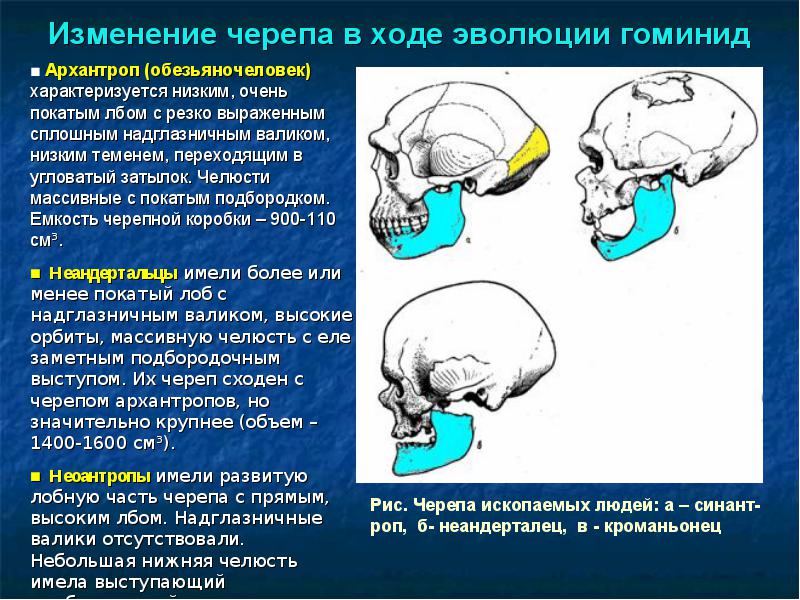

Изменение черепа в ходе эволюции гоминид

Отличие человека от животных

Разум (абстрактное мышление, а у животных мышление всегда конкретное).

Речь (животные общаются с помощью системы сигналов, но только у человека есть вторая сигнальная система – общение с помощью слов. Речь возникла в процессе труда).

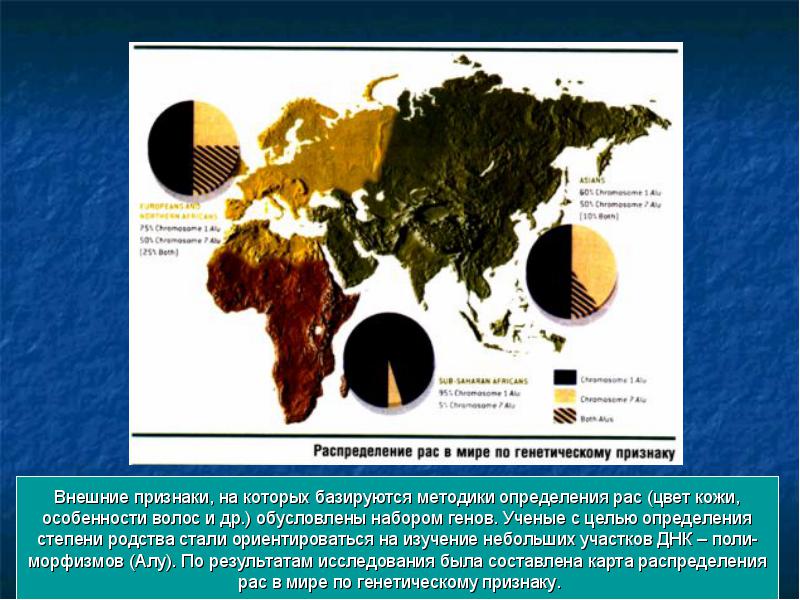

Расы

Раса – исторически сложившиеся в определенных географических условиях группы людей, обладающих некоторыми общими наследственно обусловленными морфологическими и физиологическими признаками.

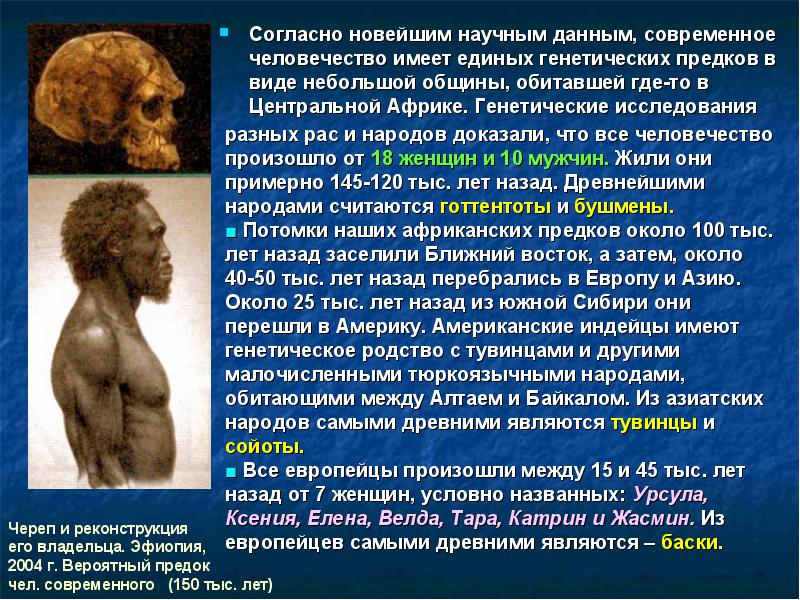

в виде небольшой общины

Согласно новейшим научным данным, современное человечество имеет единых генетических предков в виде небольшой общины , обитавшей где-то в Центральной Африке. Генетические исследования

Классификация рас

Согласно классификации Я.Я Рогинского выделяют три большие расы: австрало-негроид-ную, или экваториаль-ную; европеоидную и азиатско-американскую, или монголоидную.

В пределах больших рас различают более мелкие группировки – подрасы, также отличающиеся друг от друга по ряду признаков.

Между большими расами и ареалами их распространения имеются промежуточные расы, сочетающие черты обеих рас, но в сглаженной форме.

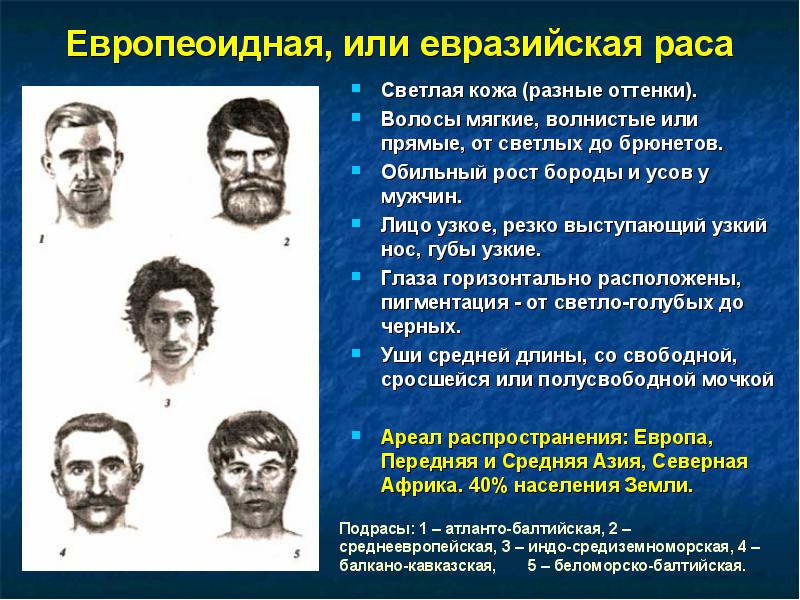

Европеоидная, или евразийская раса

Светлая кожа (разные оттенки).

Волосы мягкие, волнистые или прямые, от светлых до брюнетов.

Обильный рост бороды и усов у мужчин.

Лицо узкое, резко выступающий узкий нос, губы узкие.

Глаза горизонтально расположены, пигментация - от светло-голубых до черных.

Уши средней длины, со свободной, сросшейся или полусвободной мочкой

Ареал распространения: Европа, Передняя и Средняя Азия, Северная Африка. 40% населения Земли.

Азиатско-американская раса

Желтовато-смуглая, различных оттенков кожа.

Жесткие прямые черные волосы. Слабый или очень слабый рост бороды и усов у мужчин.

Лицо широкое уплощенное, скулы сильно выступают; нос уплощен (у американской подрасы – сильно выступающий), губы средней толщины.

Глаза раскосые, узкие, с характерной складкой на верхнем веке – эпикантусом; пигментация – темная.

Уши длинные со свободной мочкой.

Ареал распространения: Северная, Центральная, Восточная и Юго-Восточная Азия, Американские индейцы. 50% населения Земли.

Экваториальная раса

Темная кожа (от серо-сизой до коричнево-черной).

Черные волнистые или курчавые волосы, средний рост (обильный рост у австралийской подрасы) бороды и усов у мужчин.

Лицо чаще узкое с выступающей челюстной частью, широкий, с низким переносьем, мало выступающий нос, губы толстые.

Глаза широко открытые, темные.

Уши короткие со сросшейся или полусвободной мочкой.

Ареал распространения: Африка южнее Сахары, Австралия, Новая Гвинея, Зондские, Филиппинские острова и Меланезия. 10% населения Земли.

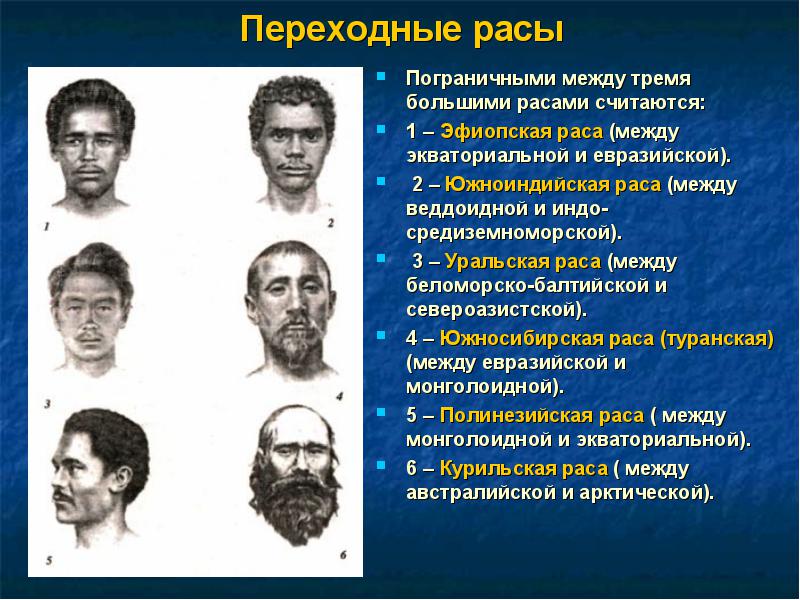

Переходные расы

Пограничными между тремя большими расами считаются:

1 – Эфиопская раса (между экваториальной и евразийской).

2 – Южноиндийская раса (между веддоидной и индо-средиземноморской).

3 – Уральская раса (между беломорско-балтийской и североазистской).

4 – Южносибирская раса (туранская) (между евразийской и монголоидной).

5 – Полинезийская раса (между монголоидной и экваториальной).

6 – Курильская раса (между австралийской и арктической).

Типы телосложения у разных рас

Расовые признаки черепа

Череп Евразийской расы узкий, с вертикально высокой лобной костью, выступающими носовыми костями, глубокой «собачьей ямкой» (клыковидной) на верхней челюсти.

Череп Монголоидной расы характеризуется слабым выступанием лица с широкими скуловыми отростками. Клыковые ямки не выражены. Носовые кости выступают слабо. Лобная кость не высокая, покатая.

Череп Экваториальной расы имеет широкие, слабо выступающие носовые кости, сильно выступающие вперед челюсти (прогнатность).

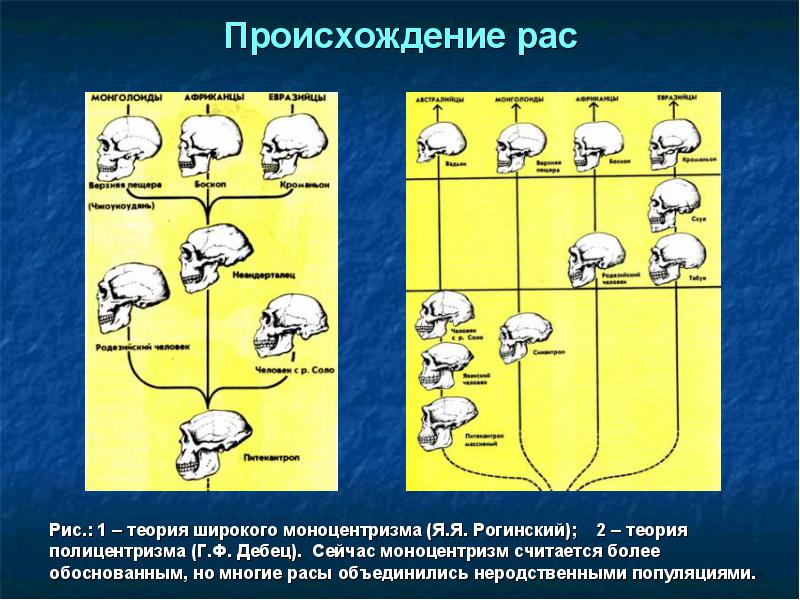

Происхождение рас

Современные первобытные охотники

морло,

В пустынной части Австралии обитают аборигены морло, называющие себя древними или истинными людьми. Они не имеют постоянного места жительства, т.к. ежедневно кочуют в поисках пищи. Они очень тесно связаны с Природой, поэтому никогда не остаются без еды и умеют находить воду там, где нет ни малейших признаков влаги.

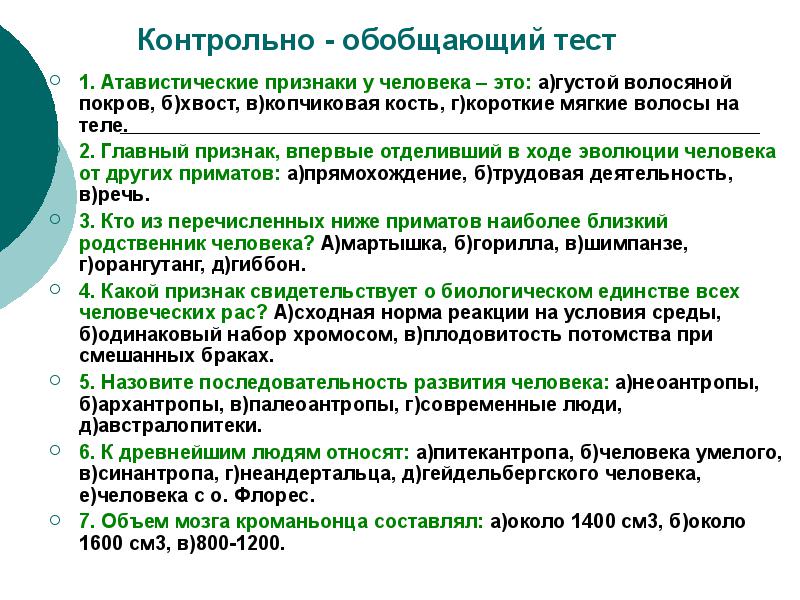

Контрольно - обобщающий тест

1. Атавистические признаки у человека – это: а)густой волосяной покров , б)хвост, в)копчиковая кость, г)короткие мягкие волосы на теле.

2. Главный признак, впервые отделивший в ходе эволюции человека от других приматов: а)прямохождение, б)трудовая деятельность, в)речь.

3. Кто из перечисленных ниже приматов наиболее близкий родственник человека? А)мартышка, б)горилла, в)шимпанзе, г)орангутанг, д)гиббон.

4. Какой признак свидетельствует о биологическом единстве всех человеческих рас? А)сходная норма реакции на условия среды, б)одинаковый набор хромосом, в)плодовитость потомства при смешанных браках.

5. Назовите последовательность развития человека: а)неоантропы, б)архантропы, в)палеоантропы, г)современные люди, д)австралопитеки.

6. К древнейшим людям относят: а)питекантропа, б)человека умелого, в)синантропа, г)неандертальца, д)гейдельбергского человека, е)человека с о. Флорес.

7. Объем мозга кроманьонца составлял: а)около 1400 см3, б)около 1600 см3, в)800-1200.

9.Представители H.sapiens – это: а)питекантроп, б)синантроп, в)неандерталец, г)кроманьонец.

10. Какие из признаков человека не наследуются? А)речь, б)дыхание, в)мышление, г)коллективный труд, д)цветное зрение.

11. Чем человек отличается от человекообразных обезьян? А)наличием 4 групп крови, б)наличием речи, в)наличием грудных молочных желез, г)наличием сводчатой стопы.

12.Среди перечисленных факторов эволюции человека назовите биологические: а)трудовая деятельность, б)речь, в)развитие мозга, г)наследственная изменчивость, д)освоение огня, е)половой диморфизм, ж)прямохождение.

13.Зачаточная членораздельная речь появилась у: а)питекантропа, б)кроманьонца, в)неандертальца, г)человека умелого.

14. Общественный образ жизни у предков человека способствовал: а)появлению прямохождения, б)освобождению руки, в)появлению речи.

15. Останки палеоантропа впервые были обнаружены: а)в пещере Кро-Маньон, Франция, б)на о. Ява, в)в Олдувайском ущелье, Танзания, г)в пещере Неандерталь, Германия.

16. Культура созданная прегоминидами называется: а)неолит, б)мустьерская, в)ашерская, г)мезолит, д)олдувайская.

17. Укажите ископаемых предков человека, обитавших на Земле 9-15 млн. лет назад: а)питекантропы, б)проконсул, в)дриопитек, г)австралопитек, д)неандерталец.

18. Человеком прямоходящим называют: а)австралопитека, б)питекантропа, в)неандертальца, г)кроманьонца.

19. Какой признак, в отличие от человекообразных обезьян, присущ только человеку? А)трудовая деятельность, б)забота о потомстве, в)наличие 4 групп крови.

20. Какая коренная раса живет на севере Африки? А)экваториальная, б)евразийская, в)монголоидная

21. Культура, созданная архантропами, называется: а)ашерская, б)мустьерская, в)неолит, г)олдувайская.

22.Какие данные свидетельствуют о высоком развитии неоантропов и об окончании биологической эволюции человека?

23. В чем состоит ложность теории расизма?

24.Как вы объясните возникновение человеческих рас?

25. Укажите основные адаптивные признаки экваториальной расы?

Эталон ответов на контрольный тест

1. а,б; 2. а, 3. в, 4. в, 5. д,б,в,а,г; 6. а,б,в,д; 7. а, 8. в,г; 9. а,г; 10. б,г; 11. в,г,е,ж; 12. в, 13. в, 14. г, 15. д, 16. в, 17. б, 18. а, 19. б, 20. а.

21.Строительство жилищ, создание совершенных орудий труда из разнообразных материалов , развитая членораздельная речь, одомашнивание животных и выведение культурных растений. Все это привело к независимости человека от внешней среды и приостановке биологической эволюции;

22. Человек – полиморфный вид, все расы которого имеют одинаковые основные признаки, отличающие человека от животных; все они способны к труду и творческой деятельности и способны усваивать огромный объем информации; при скрещивании дают плодовитое потомство с явлением гетерозиса;

24. Естественный отбор при развитии адаптивных признаков к различным местам проживания и дрейф генов; 25. темный цвет кожи, темные курчавые волосы, темные глаза, широкий нос и толстые губы, более массивная нижняя челюсть.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Обычно выделяют следующие этапы эволюции человека:

1. Древнейшие стадии гоминизации - происхождение рода Homo.

2. Эволюция рода Homo до возникновения современного человека.

3. Эволюция современного человека.

Первый этап антропогенеза есть чисто биологическая эволюция. На втором этапе к элементарным факторам биологической эволюции подключается действие социального фактора, который на третьем этапе является доминирующим. Методологические подходы к изучению разных этапов антропогенеза различны.

Изучение 1-го этапа производят методами палеонтологии и сравнительной анатомии. В связи с появлением элементов материальной культуры 2-й этап изучают также методами археологии. На 3-м этапе эволюционные события происходят в основном на молекулярно-генетическом уровне и проявляются на популяционном уровне. Основными способами изучения эволюции современного человека поэтому являются биохимический, цитогенетический и популяционно-статистический методы.

Изучение первых двух этапов эволюции человека сталкивается с необходимостью датировки палеонтологического материала и элементов материальной культуры. Для определения абсолютного возраста ископаемых остатков человека и его предков широко используют физические методы, в частности радиометрические. С помощью масс-спектрометров определяют изотопный состав изучаемого объекта и по соотношению элементов с учетом периода полураспада входящих в его состав радиоактивных изотопов выявляют возраст образца. Ископаемый костный материал содержит в своем составе минеральные компоненты и белок коллаген, разрушающийся чрезвычайно медленно. На этом основан коллагеновый метод абсолютной датировки ископаемых остатков: чем меньше коллагена содержится в образце, тем более велика его древность.

В последнее время в антропологии все более активно применяют методы иммунологии, молекулярной биологии и цитогенетики. В связи с огромной важностью этих методов остановимся на них подробнее. Для определения прямого родства организмов друг с другом используют иммунологический метод, основанный на изучении иммунологических реакций антиген - антитело. Его можно применять для изучения степени родства не только современного человека с человекообразными обезьянами, но и ныне живущих видов с ископаемыми. Для этого следовые количества белка, извлекаемые из костей ископаемых форм, используют для получения антител, которые и применяют в иммунных реакциях с белками современных видов. Из современных человекообразных обезьян к человеку иммунологически наиболее близок шимпанзе, наиболее далеко от человека отстоит орангутан.

Иммунологическим методом было обнаружено, что белки рамапитека, человекообразной обезьяны Южной Азии (абс. возраст 13 млн. лет), более сходны с белками орангутана, чем человека и шимпанзе. Эти данные вместе с результатами морфологических и палеонтологических сопоставлений заставили отказаться от представления о том, что рамапитек является прямым предком человека, и связать его с эволюционной линией орангутана. Из этого следует, что разделение человеческой линии эволюции с африканскими человекообразными обезьянами произошло значительно позже, чем 13 млн. лет назад.

В последние годы антропогенез эффективно изучают также биомолекулярными методами. В основе этих методов изучения эволюции лежит допущение, что мера сходства двух таксонов соответствует мере их родства. Поэтому организмы, имевшие общего предка в недалеком прошлом, будут более"сходными друг с другом, чем имевшие его очень давно. Сущность биомолекулярных методов состоит в использовании данных, полученных при сопоставлении белков и нуклеиновых кислот организмов разных видов для определения их родства и древности соответствующих филогенетических ветвей. При этом считают, что степень различий в аминокислотном составе белков и в нуклеотидных последовательностях ДНК позволяет судить о времени расхождения сравниваемых видов от предковой формы. Естественно, что оценивать степень родства и давность расхождения филогенетических ветвей можно лишь по накоплению нейтральных мутаций в геноме, так как вредные мутации быстро элиминируются из генофондов. В действительности нельзя считать большинство мутаций селективно нейтральными.

Расчеты показывают, что при нейтральности мутаций скорость их накопления постоянна только при измерении времени в количестве поколений, а не в годах. Так как продолжительность жизни поколений у различных видов различна, то и скорости накопления различий нуклеотидных последовательностей будут более велики у короткоживущих видов по сравнению с долгоживущими. Кроме того, фактическая скорость эволюции может значительно варьировать в различные временные интервалы в различных группах и по разным признакам. В определении применимости методов молекулярной биологии имеет значение возможность возникновения конвергентного сходства молекул, причем вероятность его повышается с увеличением изучаемых временных интервалов. Эволюция генов и белков часто может опережать реальное расхождение популяций, в первую очередь за счет адаптивного генетического полиморфизма. Однако молекулярно-биологические методы применимы для оценки родства и времени дивергенции в качестве приблизительных «молекулярных часов» при сравнении средних скоростей замен нуклеотидов в ДНК в целом и аминокислот во многих белках за длительные интервалы времени.

Биомолекулярный подход - лишь один из путей определения эволюционных расстояний, который работает только наряду с классическими методами палеонтологии и антропологии, причем в результатах при этом возможны серьезные расхождения. Так, при изучении скелета человека, обнаруженного на территории Эквадора, по данным радиоуглеродного и аминокислотного анализа была установлена его древность в 28 тыс. лет. При использовании же коллагенового анализа возраст того же скелета оказался датированным не более чем в 2,5 тыс. лет.

В антропологии применяют несколько методов оценки степени дифференцированности таксонов, дополняющих друг друга: гибридизация ДНК, определение аминокислотных последовательностей белков, изучение генов гистосовместимости и т.д. Наиболее достоверные данные получены путем гибридизации ДНК, так как скорость эволюции ДНК в целом более постоянна, чем скорость изменения белков. Гибридизация ДНК показала, что момент дивергенции эволюционных ветвей человека и шимпанзе наступил 6,5-6,7 млн. лет назад (рис. 15.2).

Однако между эволюцией структуры генома в виде накопления генных мутаций и морфофизиологической эволюцией часто нет прямой зависимости (рис. 15.3). Это может быть связано с тем, что в формировании практически всех сложных фенотипических признаков принимают участие различные генные системы. Таким образом, скорость эволюции белков у двух разных родственных видов может быть одинакова, а скорость эволюции в целом, оцененная по комплексу фенотипических признаков, при этом оказывается различной. Сравнение аминокислотных последовательностей белков шимпанзе и человека привело к выводу, что около 99% их белков абсолютно идентичны. Из этого следует, что и структурные гены человека и шимпанзе сходны в наибольшей степени. С чем же связаны столь значительные морфофизиологические отличия обоих видов? Можно предполагать, что это зависит от различного распределения белков в клетках организма в процессе развития, что, в свою очередь, определяется различиями программы считывания сходной наследственной информации во времени и пространстве. Иными словами, это может быть обусловлено эволюционными преобразованиями в большей степени не структурных, а регуляторных генов.

Рис. 15.2. Среднее время дивергенции высших приматов по часам ДНК

Рис. 15.3. Соотношение скорости морфофизиологической (А ) и молекулярной (Б ) эволюции

Поскольку изучение хромосомного материала возможно только у ныне живущих организмов, применение цитогенетического метода ограничивается современным человеком и человекообразными обезьянами. Дифференциальная окраска хромосом позволяет не только сопоставлять хромосомы разных видов приматов и человека и изучать хромосомный полиморфизм современного человека, но и решать некоторые вопросы эволюции.

Выяснено, что кариотип человекообразных обезьян отличается по количеству хромосом от кариотипа человека на одну пару (23 пары хромосом человека и 24 пары шимпанзе). У человека и шимпанзе идентичны 13 пар хромосом. Хромосома 2-й пары человека точно соответствует двум соединенным хромосомам шимпанзе, а остальные хромосомы отличаются друг от друга незначительно. Так, хромосома 5-й пары шимпанзе соответствует такой же хромосоме человека, но небольшой ее перицентрический участок инвертирован на 180° по сравнению с человеческой хромосомой. Инверсии такого рода обнаружены в кариотипах человека и шимпанзе еще в восьми хромосомах. Эти данные вместе с указаниями на сходство белков человека и шимпанзе свидетельствуют об их значительной эволюционной близости.

Сопоставление кариотипов людей, происходящих из разных популяций, приводит к выводу о полиморфизме хромосом, в первую очередь по размерам гетерохроматиновых участков. Наследуемость индивидуальных вариаций хромосом и их неравномерное распределение в разных популяциях (в частности, расовые различия по размерам длинного плеча Y-хромосомы) делают возможным популяционно-цитогенетический подход в изучении эволюции современного человека.

Эволюционистские круги были потрясены результатами последней передатировки ископаемых останков Homo erectus ("человека прямоходящего"), найденных на острове Ява в Нгандонгском пласте у реки Соло. Считалось, что этот предполагаемый предок современного человека вымер очень давно. Новая датировка ископаемых - максимальный возраст 46 тыс. лет и наиболее вероятный возраст 27 тыс. лет - говорит о том, что Homo Erectus не исчез с появлением анатомически современного человека (Homo sapiens

), а еще долго сосуществовал с ним. Эти данные идут вразрез с существующей концепцией эволюции человека.

Результаты исследований, проведенных группой ученых во главе с Карлом Свишером III и Г.Х.Кертисом из Геохронологического центра Беркли, были опубликованы в журнале "Science" за 13 декабря 1996 г. Была произведена датировка двух отложений ископаемых на Яве - Соло (Нгандонг) и Самбунгмакан - с помощью двух методов датирования, электрон-спинового резонанса и масс-спектрометрией серий U. Проект Свишера и его группы был направлен на поиск новых данных об одной из самых волнующих проблем антропологии - о происхождении современного человека.

Ископаемые из отложения Соло не дают покоя эволюционистам уже 60 лет, с самого момента их обнаружения. Проблема в том, что останки имеют явную морфологию Homo erectus, но по геологическому контексту относятся к гораздо более позднему периоду. Такая комбинация никак не устраивает поборников эволюционной теории. Ископаемые останки Homo Erectus с очень поздним периодом залегания найдены и в Австралии, но эволюционисты вышли из положения, произвольно определив их как останки Homo Sapiens

. С Яванским человеком подобное чисто семантическое решение невозможно, поскольку большинство палеонтологов определило их принадлежность к Homo Erectus еще до того, как выяснился их весьма молодой возраст.

В период между 1931 и 1933 гг. группа голландских исследователей обнаружила останки двенадцати человеческих черепов в отложении песчаника полуметровой толщины у реки Соло. Были также найдены кости двух человеческих ног. На площади всего 50х100 м. были обнаружены разрозненные останки более чем 25 тысяч позвоночных животных. Между 1976 и 1980 годами экспедиция из Университета Гаджа Мада , раскапывавшая соседний участок площадью 25х16 м., извлекла еще два человеческих черепа, несколько осколков человеческих тазовых костей, различные человеческие артефакты, а также еще 1200 останков позвоночных животных. Это были не целые человеческие черепа, а фрагменты, в том числе череп без лицевых частей и нижней челюсти, а также крышка черепа.

С самого начала вокруг ископаемых Соло начались споры. Сразу было очевидно, что артефакты эпохи мезолита, найденные вместе с черепами (которые Кеннет Окли назвал "азильской культурой оброботки кости", предполагают датировку в 10 тыс. лет и меньше, ведь австралийские аборигены вплоть до недавнего времени жили на культурном уровне мезолита. 1

Столь позднее датирование представляло опасность для всей теории эволюции человека, и эволюционисты заявили, что человеческие останки и артефакты не связаны между собой и находятся на разных стратиграфических уровнях. Это утверждение, сделанное постфактум, противоречит недвусмысленным свидетельствам очевидцев. Хотя окаменелости действительно найдены до появления многих современных археологических методов, но все-таки раскопки проводились под контролем Голландского геологического обозрения; знаменитый антрополог ван Кенигсвальд [Кoenigswald] много раз бывал на раскопках, видел череп #VI (Нгандонг 7) и череп #VIII (Нгандонг 11) in situ, откопал оба черепа и описал предметы культуры, найденные вместе с ними. 2

История датирования черепов из Соло весьма красочна сама по себе. Поскольку первоначальная находка была сделана до возникновения радиометрического метода, датирование почти целиком основывалось на фауне (ископаемых животных), найденной вместе с черепами. Наиболее ранний предполагаемый возраст ископаемых колебался от 150 тыс. до 100 тыс. лет. Эти оценки были сделаны невзирая на то, что все записи, относящиеся к человеческим черепам и окружавшей их фауне, были утеряны во время II Мировой войны 3 , и "...большинство из 25 тыс. ископаемых первой голландской экспедиции оказались утеряны." 4 Возможность того, что останки предположительного "Homo еrectus"

могут оказаться всего лишь стотысячелетней давности, совершенно не устраивала эволюционистов, и кто-то предположил, что окаменелости животных и людей могут быть разного возраста - человеческие останки гораздо старше. Но неопубликованные фотографии раскопа, сделанные ван Кенигсвальдом, говорят о том, что ископаемые останки людей и позвоночных животных находятся в одном геологическом контексте. 5

Поставив под вопрос возраст животных, найденных в первом раскопе, некоторые эволюционисты стали забавляться "морфологическим датированием", вычисляя увеличение объема мозга с течением времени. В результате возраст черепов из Соло оказался примерно от 463 до 790 тыс. лет. 6 Позже анализ магнитной поляризации дал датировку черепа средним плейстоценом - от 350 до 700 тыс. лет. Во время последних раскопок 1976-1980 годов было обнаружено 1200 ископаемых позвоночных животных. Основываясь на этих окаменелостях, Г.Г.Поуп определил возраст "людей из Соло" примерно в миллион лет. 8 Не удивительно, что последняя датировка, сократившая возраст "человека Нгандонг Соло" до 27 тыс. лет, произвела такое шоковое впечатление. Возраст человеческих останков из Самбунгмакана, в 40 км. выше, оценивался в 1,3 млн. лет; новое исследование дало тот же результат - 27 тыс. лет. 9 Классифицировать останки из Соло оказалось не проще, чем определить их возраст. Когда они были обнаружены, ван Кенигсвальд предположил, что это "тропический неандерталец"

. В 1963 г. Бернард Кемпбелл окрестил их "Homo sapiens soloensis"

("человек разумный из Соло"

). Сента-Лука** в 1980 г. назвал их "Homo ereсtus erectus" ("человек прямоходящий прямоходящий

"), присоединившись к мнению Милфорда Уолпоффа о том, что это не Homo ereсtus. Другие антропологи сочли, что это "древний Homo sapiens

". Из-за явного сходства с яванскими и китайскими "классическими образцами Homo ereсtus" большинство современных исследователей все же причисляет эти останки к "Homo ereсtus

". Однако у ископаемых людей из Соло вместимость черепной коробки больше, и эволюционисты не удержались от искушения назвать их "переходным звеном" между Homo ereсtus и современным человеком. К несчастью, эволюционная теория предполагает, что современный человек появился около 100 тыс. лет назад, и "переходные" ископаемые с возрастом в 27 тыс. лет в эту теорию никак не вписываются.

Положение человеческих черепов и ископаемых животных свидетельствует против гипотезы о том, что их снесло водой вниз по течению. Билс и Хойер пишут: "Все черепа обнаружены лежащими основанием вверх, в отличной сохранности. без всяких следов износа или передвижения". 10 Карлтон Коон подтверждает чуть ли не слово в слово: ""Все черепа лежат основанием вверх, находятся в отличной сохранности. Они не передвигались и не перекатывались." 11 Свишер утверждает, что ископаемые останки млекопитающих выше по течению найдены лишь в 30 км. Далее он говорит, что на раскопе Соло есть "несколько сочлененных позвонков и несколько черепов с присоединенными нижними челюстями...", и что "на черепах гоминидов и негоминидов почти нет следов истирания; сохранились хрупкие отростки." 12 Кроме того, возраст человеческих окаменелостей из Самбунгмакана, в 40 км. выше по течению, не более древний. Все это говорит о том, что ископаемые найдены в их изначальном положении.

С одной стороны, в журнале "Science"

туманно утверждается, что человеческие ископаемые были перенесены потоками воды; но в том же выпуске журнала Энн Гиббонс пишет: "Что касается теории наводнения: группа Свишера подчеркивает, что невозможно представить, как 12 черепов и другие человеческие окаменелости могло принести на один уровень в два разных места (Нгандонг и Самбунгмакан)". 13 Касаясь возможности того, что ископаемые могли быть перенесены водой в более молодые отложения, журнал "Time" пишет: "Свишер отрицает такую возможность, подчеркивая высокую сохранность ископаемых; их хрупкие структуры совершенно не разрушены, то есть, они не попали в воды потопа." 14

Многие современные исследователи согласны с гипотезой ван Кенигсвальда о том, что "люди Соло (Нгандонга)" пали жертвой каннибализма. Он пишет: "большое количество костей всех видов животных лежит в своем естественном состоянии, а от костяков людей сохранился очень странный подбор фрагментов явно не естественного происхождения." 15 У всех черепов без исключения разбиты лицевые кости, и у всех, кроме двух, разбито основание черепа. Ван Кенигсвальд называет их "трофейными черепами", проводя аналогию с современными "охотниками за головами", которые съедают мозг побежденного противника, чтобы овладеть его умом и храбростью. Черепа должны были отмечать границы территории племени. "Даже в наше время некоторые племена Новой Гвинеи отмечают подобным образом границы своих охотничьих угодий. Видимо, они считают, что дух, обитавший в черепе, помогает охранять их территорию от врагов." 16

Раньше эволюционисты довольно успешно отвергали утверждения о позднем происхождении "людей Соло (Нгандонга)" и о том, что они существовали одновременно с современными людьми. Теперь же аргументы в пользу этого стали гораздо убедительней. Крис Стингер из Лондонского Музея Естественной истории, ошибочно считающий неандертальцев отдельным видом, пишет: "Если датировка верна, то мы видим три разных вида, существующих одновременно." 17 Эволюционистам предстоят еще более тяжелые испытания: например, как объяснить то, что многие австралийские окаменелости позднего датирования практически идентичны с "людьми Соло (Нгандонга)"?

Милфорд Уолпофф (Мичиганский университет), говоря о предполагаемой эволюции австралопитека в Homo erectus, заявляет следующее: "...когда оказалось, что "Homo erectus" мог появиться раньше, чем его предполагаемый предок,.. следовало опубликовать опровержение" 18 Уолпофф совершенно прав: именно так следует поступать в палеоантропологии.

За высказыванием Уолпоффа стоит определенный научный принцип. Он гласит следующее: "Эволюционная последовательность ложна, если характерная форма этой последовательности выпадает из собственной эволюционной временной схемы." Именно это и произошло с "человеком из Соло (Нгандонга)".

Библиография:

1 . Kenneth P.Oakley, Frameworks For Dating Fossil Man. Chicago, Aldine Publishing Company, 1964, pp.171-172, 251-252, 314, and chart between pp.170-171. Kenneth P.Oakley, Man The Tool-Maker, sixth edition, Chicago, The University of Chicago Press, 1972, pp.66-70, 80.2 . G.H.R.von Koenigswald, Meeting Prehistoric Man, trans.by Michael Bullock, New York, Harper Publ., 1956, pp.65-79.

3 . W.W.Howells, Homo Erectus - Who, When and Where: A Survey. Yearbook of Physical Anthropology 23, New York, Alan R. Liss, Inc., 1980, p.5.

4 . C.C.Swisher III, W.J. Rink,S.C. Anton, H.P.Schwarcz, G.H.Curtis, A.Suprijo, Widiasmoro, Latest Homo Erectus of Jawa; Potential Contemporaniety with Homo Sapiens in Southeast Asia, Science 274, 13 December 1996, p.1871.

5 . Swisher et al., p.1871.

6 . Howells, p.5, footnote.

7 . Rightmire 14, p.192.

8 . Geoffrey G.Pope, Ngandong (Solo River), Encyclopaedia of Human Evolution and Prehistory, Ian Tattersall, Eric Delson and John Van Couvering, editors, New York, Garland Publishing, 1988, p.383.

9. Swisher et al., p.1871.

10 .Ralph L.Beals and Harry Hoijer, An Introduction to Anthropology, third edition, New York, The Macmillan Company, 1965, p.104.

11 .Carleton S.Coon, The Origin of Races, New York, Alfged A.Knopf, 1962,p.390.

12 .Swisher et al., p.1871.

13 .Ann Gibbons, Homo Erectus in Jawa: A 250,000-Year Anachronism, Science 274, 13 December 1996, p.1841.

14 .Jeffrey Kluger, Not So Extinct After All, Time, December 23, 1996, p.68.

15 .von Koenigswald, 75.

16 .von Koenigswald, 76.

17 .Gibbons 1841.

18 .Millford H.Wolpoff, Paleoanthropology, New York, Alfged A.Knopf, 1980, p.vi.

Перевод Яна Шапиро